バリ島といえば、美しいビーチリゾート、伝統文化、そして手頃な価格で楽しめるスパやグルメが揃った、世界中の旅行者に愛される人気観光地です。日本からも比較的アクセスが良く、新婚旅行や女子旅の行き先としても根強い人気を誇っています。

ですが最近、ネットやSNSでは「バリ島はもう行かない」「行かない方がいいと思った」という否定的な声も目立つようになってきました。

それらの声に耳を傾けてみると、そこには観光地化による弊害や治安面の変化、文化的なすれ違いといった、現地を取り巻くリアルな課題が浮かび上がってきます。

この記事では、バリ島旅行を計画している方に向けて、

「本当にバリ島は今、行かない方がいいのか?」

「その判断材料は何なのか?」

という視点から、具体的な理由と現地の最新事情、安全対策までを総合的に解説していきます。

「バリ島は行かない方がいい」と言われる3つの理由

実際にバリ島を訪れた旅行者の声を見てみると、「もう一度行きたい!」という肯定的な意見も多い一方で、「もう二度と行かない」と感じた人も少なからず存在しています。

ここでは、その“行かない方がいい”と言われる背景として挙げられている主な3つの理由を詳しく解説します。

しつこい客引きや詐欺が日常的に発生している

まず最初に挙げられるのが、観光客を狙ったしつこい客引きや詐欺被害の多さです。特にクタやスミニャックなどの繁華街では、路上でのマッサージ勧誘や土産店への誘導が日常茶飯事です。

その中には、ただの営業行為にとどまらず、無理やり店内に連れて行こうとしたり、高額な請求をしてくる悪質なケースも少なくありません。

また、「無料プレゼント」や「くじ引きで当たったからホテルへ来て」など、旅行者を油断させる手口も横行しており、特に初めて訪れる人は注意が必要です。

こうした客引きは、一度でも相手に反応してしまうと、執拗に付きまとわれたり、言葉巧みに財布を開かせようとしてきたりするため、毅然とした態度が求められます。

現地の人すべてが悪意を持っているわけではありませんが、“慣れすぎた観光地”ならではの距離感の近さが、トラブルを呼び込む要因となっているのです。

人気観光地の混雑と観光公害が深刻化している

バリ島は「楽園」のイメージとは裏腹に、観光客の急増によって一部の地域では観光公害が深刻な問題になっています。

たとえば、インスタ映えスポットとして有名な「ランプヤン寺院の門」や「ウブドの棚田」は、朝から長蛇の列ができ、写真を撮るために何時間も待たなければならないほどの混雑ぶりです。

さらに、ゴミ問題や水不足、大気汚染など、現地住民の生活にも悪影響が出ており、一部のローカルエリアでは観光客の増加を歓迎しない雰囲気すらあるのが実情です。

そうした“過剰な観光開発”により、バリ島が本来持っていた静けさや神聖な雰囲気が失われつつあるのを肌で感じた旅行者からは、

「リゾートなのに全然癒されなかった」

「バリの良さが失われてる気がする」

という声が多く上がっています。

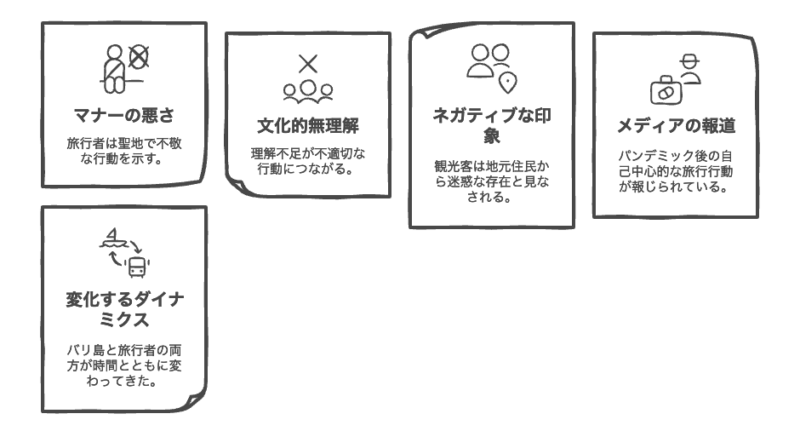

マナーの悪い旅行者の増加により現地の雰囲気が変化している

さらに、近年特に目立つようになっているのが、旅行者側のマナーの悪化です。

過激な服装で寺院に入る、儀式の妨害になるような撮影行為をする、SNS映えのために神聖な場所でポーズを取るといった、現地の文化や宗教に対する無理解からくる問題行動が増えています。

こうした行動が繰り返されることで、現地住民の間に「観光客=迷惑な存在」という印象が広がり、本来の“バリ島のあたたかさ”が感じづらくなっているという声もあります。

特にコロナ禍を経て、観光が再開された後は、一部の外国人が“自分勝手な旅”をしている様子がメディアで報じられ、警察が外国人観光客に対して警告を出す事例も発生しています。

つまり、行かない方がいいと言われる背景には、「バリ島が変わった」だけでなく、「旅行者自身が変わってしまった」ことへの警鐘も含まれているのです。

バリ島で注意すべき危険人物の特徴と遭遇しやすい場所

リゾート地として世界中の旅行者を魅了するバリ島ですが、その一方で、“観光客慣れ”した悪質な人物が集まる土地でもあることを忘れてはいけません。

中には本当に親切な現地の人も多くいますが、誰が善意で誰が悪意を持って接してくるかは、パッと見ではわからないのが現実です。

この章では、特に注意が必要な3タイプの“危険人物”と、どこで出会いやすいのかを紹介します。

観光客に近づく“偽ガイド”と“自称案内人”に注意

街中や観光地周辺でよく見かけるのが、「どこから来たの?」「安く案内するよ」と気軽に声をかけてくる自称ガイドやローカル案内人たちです。リスクメイトでも以下のような投稿があります。

ジャコウネココーヒーは日本でとても高価なものであると半ば強引に30グラム10,000円で買わされた。買わないと返してくれない空気だった。 とても怪しい暗い部屋だった。リスクメイトの投稿

一見フレンドリーで親切そうに見える彼らですが、実際には観光地でのトラブルの火種になりやすい存在。

中には、地元のガイド免許を持たない“偽ガイド”も多く、案内料を請求されたり、強引に買い物を勧められたりするケースもあります。

さらに、こうした人物は最初は無料や善意を装いながら、後になって「感謝料」「紹介料」としてお金を請求することもあります。断ると不機嫌になったり、プレッシャーをかけてくる場合もあるので、最初から関わらないのがベストな選択です。

- ウブドの市場周辺

- クタのビーチ通り

- 観光寺院や遺跡の入口付近

対応法としては、笑顔で「No, thank you」とはっきり伝え、それ以上話さないこと。中途半端に会話を続けてしまうと、つけ入られる隙を与えてしまいます。

ナイトスポットに出没する薬物関連のトラブル関係者

バリ島のクラブ・バー・パーティーシーンは世界的にも有名ですが、その影で問題視されているのが、薬物に関係する人物の存在です。

外国人観光客をターゲットに、ドラッグを勧めてきたり、知らぬ間に飲み物に何かを混入されたりする事件が、実際に報告されています。

特にクラブや深夜のビーチイベントなど、警備が緩い場所では“悪質なドラッグディーラー”が紛れ込んでいる可能性もあるため、知らない人からの勧めや飲み物の受け取りには最大限の警戒が必要です。

また、インドネシアは世界でも最も厳しい薬物規制を持つ国のひとつであり、観光客であっても発覚すれば長期の拘束や死刑判決が下されることもあるほどの重罪です。

軽い気持ちで巻き込まれてしまった結果、取り返しのつかないことになる…そんなケースを防ぐためにも、ナイトスポットでは常に「自己管理」を徹底することが大切です。

- スミニャックやチャングーのクラブ・ビーチバー

- クタの夜の繁華街

- 深夜営業のレゲエバーやバックパッカー向けイベント

犯罪歴のある外国人が集まる一部のコミュニティ

意外に見落とされがちなのが、長期滞在する外国人コミュニティの中に潜む“危険人物”の存在です。

バリ島はビザの緩さから、世界中の旅行者が気軽に長期滞在を楽しめる場所でもあり、一定数の外国人が現地に住みついています。

その中には健全な旅行者や移住者も多い一方で、過去に他国で問題を起こした人や、犯罪歴のある人物が紛れているケースも報告されています。

特に、欧米系バックパッカーの中には、ドラッグや金銭トラブルに関与しているグループが存在し、他の観光客に近づいてきて“仲間”に引き込もうとするケースも見られます。

「旅先で出会ったから信用できる」と安易に考えるのではなく、関係を持つ前に冷静な距離感を保つことが、トラブル回避には非常に重要です。

- コワーキングスペースや外国人向けのカフェ

- 安宿やゲストハウス周辺

- ヨガリトリートやスピリチュアル系イベント

バリ島のマジで「やばい」危険生物と自然リスク

バリ島は熱帯の自然が美しく、野生動物や海のアクティビティを楽しめるのが魅力のひとつです。

しかし、自然が豊かということは、同時に人間の生活とは相容れない“危険”が存在することも意味します。

虫刺されひとつ、波のひと揺れが、命に関わる大事になることも。

ここでは、バリ島旅行で特に注意すべき自然リスクを紹介していきます。

バリ島の危険生物には毒ヘビ・野犬・感染症を持つ蚊などが含まれる

バリ島でまず注意すべきなのが、日本ではあまり馴染みのない野生生物の存在です。

特に郊外の森や田舎道、寺院の敷地内などで遭遇しやすいのが、毒を持つ蛇や咬傷被害のリスクがある野犬です。

インドネシア全体にはコブラやクレイトなどの猛毒を持つヘビが生息しており、都市部ではほぼ見かけませんが、自然豊かな地域では突然出くわすこともあります。「見たら写真を撮りたくなる」のが旅行者の心理ですが、むやみに近づかない、刺激しないのが鉄則です。

また、バリ島では放し飼いの犬や野良犬が非常に多く、中には人間に慣れていない個体や病気を持っている犬もいます。近寄ったり触ったりすることは絶対に避けましょう。狂犬病のリスクもあり、犬に噛まれた場合はすぐに病院で処置を受ける必要があります。

さらに、小さな存在ですが深刻なリスクを持つのが蚊です。特にデング熱を媒介する蚊がバリ島全域に広く存在しており、被害は年々増加しています。

蚊の多い時間帯(朝・夕方)には、長袖・長ズボン・虫よけスプレー・蚊取り線香などでしっかり防御するようにしましょう。

離岸流や高波による海難事故が多発している

バリ島といえば、青い海とサーフィンの楽園というイメージが強いですが、その海には命を奪う危険な“離岸流(リップカレント)”や突然の高波が存在します。

離岸流とは、海岸から沖に向かって強く流れる海流のことで、一度その流れに乗ってしまうと、自分の力では戻れなくなるほどの強さを持っています。

見た目ではほとんどわからないため、泳ぎに自信がある人でも油断は禁物です。

とくに注意したいのは、チャングー、クタ、ヌサドゥア、パダンパダンなどサーフスポットとして人気のビーチです。

遊泳エリアであっても、旗や警備員の指示に従い、赤い旗が立っている場合は絶対に海に入らないことが重要です。

さらに、スコールや突然の天候変化による高波や雷もバリ島の海では頻繁に発生します。晴れていても油断せず、海辺では常に周囲の状況を確認する癖をつけましょう。

バリ島の文化と旅行者が衝突しやすいポイント

バリ島は“観光地”である以前に、“信仰と伝統を大切にする島”です。

多くの日本人にとっては異文化に触れる貴重な体験になる場所ですが、無意識のうちに現地の人々に不快感を与えてしまう例も後を絶ちません。

この章では、旅行者が特に誤解しやすい文化ギャップや行動パターンを紹介します。

ヒンドゥー教に基づいた神聖な儀式への無遠慮な接触が問題化

バリ島の文化の中心にはバリ・ヒンドゥー教があり、日常生活の中にさまざまな儀式や宗教行事が自然に溶け込んでいます。

寺院だけでなく、街中やホテルの敷地内でも、突然目の前で神聖な儀式が始まることもあり、観光客にとっては“珍しい光景”に見えるでしょう。

しかし、そこは決して「観光ショー」ではありません。

儀式中に近づいて写真を撮る、大声で話す、無断で立ち入るなどの行動は、現地の人にとって大きな不敬行為と受け取られます。

特に問題視されているのが、「スマホでの撮影」や「SNS投稿のための動画撮影」です。

本来の意味や文脈を理解しないまま“ネタ”として撮影してしまうと、文化の軽視と見なされ、反感を買うことがあります。

現地で儀式に出会ったときは、遠くから静かに見守る姿勢を心がけましょう。

“観光客だから大丈夫”という考えは、バリ島では通用しないのです。

お供え物や儀式を写真で撮ることへの配慮不足

バリ島の街角には、毎朝のようにチャナン(花や線香を使ったお供え物)が地面に置かれています。

これは、バリ・ヒンドゥー教における神様への感謝を示す大切な習慣であり、家庭・店舗・ホテルなど、あらゆる場所で見られます。

色鮮やかで可愛らしいため、旅行者の中にはチャナンの写真を撮ったり、うっかり踏んでしまう人もいます。

でも、これは現地の人にとっては「神聖な存在を踏みにじられた」と感じる、とても不快な出来事になります。

また、チャナンの周囲でポーズを取ったり、インスタ映え目的で扱ったりするのも、完全にNG行為です。

大切なのは、“目に見えないものを敬う”という精神的な土台があることを理解すること。

異国の文化に触れるときは、見た目だけで判断せず、そこに込められた意味を想像することが、現地の人への最大のリスペクトになります。

「フレンドリー=許容される」ではない価値観の違い

バリ島の人々はとてもフレンドリーで、笑顔で接してくれることが多いです。

そのため旅行者の中には、「親しみやすいから、少しぐらいなら自由に振る舞っても大丈夫」と誤解してしまう人もいます。

しかし、笑顔や優しさはあくまで「相手を尊重するための礼儀」であり、“何でも許容してくれる”という意味ではありません。

たとえば、露出の多い服装で寺院に入る、地元の人との距離感が近すぎる、タトゥーを見せびらかす――こうした行動は、一部では不快感や嫌悪感を抱かせる可能性があります。

また、宗教行事やローカルの集まりに招かれたとしても、それは「客として」ではなく「仲間としての信頼」の上に成り立っている場合もあるため、礼儀や時間の感覚などにも配慮が必要です。

バリ島では、「相手に対して敬意を持って接すること」が最も重視される文化です。

自由に見えるからこそ、その裏にある“深い価値観”を知ることが、トラブルを防ぎ、より豊かな旅の体験へとつながるのです。

バリ島を訪れる際に守るべき安全対策と旅の心得

これまで紹介してきたように、バリ島には魅力と同時に、観光地ならではのトラブルやリスクも存在します。

でもだからといって、怖がる必要はありません。

ポイントは、「知らなかった」ではなく「知っていたから大丈夫だった」と思える準備をしておくこと。

この章では、実際に多くの旅行者が役立てている安全対策とトラブル回避の心得をまとめました。

信頼できるホテル・交通手段を選ぶことがトラブル回避の第一歩

旅行中に最も多くの時間を過ごす場所――それが「ホテル」と「移動手段」です。

だからこそ、この2つの選び方次第で、安全性も快適さも大きく変わってきます。

まずホテルについて。

バリ島には数千軒もの宿泊施設がありますが、価格だけで決めると後悔するケースが本当に多いです。

・セキュリティが甘い

・スタッフの英語が通じない

・部屋に虫が大量発生する

・隣の宿泊客が夜中まで騒ぐ

こういったトラブルを避けるためには、口コミで「安全性」「対応の良さ」「清潔感」が高評価なホテルを選ぶことが基本です。

特に一人旅や女性グループでの旅行では、「フロント常駐」「鍵付きセーフティボックスあり」の条件を確認しておきましょう。

また移動についても、流しのタクシーは避け、信頼できるアプリ(GoJekやGrab)を使うことが大前提です。

中には観光客を遠回りさせて料金を水増ししたり、無許可で営業しているタクシーもあるため、正規の配車アプリを利用するのがもっとも安全で確実な方法です。

海外の危険情報共有マップサービス「リスクメイト」を活用する

旅行者同士でリアルな危険情報を共有できるツールとして注目されているのが、「リスクメイト(RiskMate)」です。

これは、世界中の旅行者が自らの体験を投稿する、“現地のリアルな注意点がわかる地図型SNS”のようなもので、

「この市場でスリにあった」

「この通りのATMでカードをスキミングされた」

といった実体験ベースの情報を、事前にチェックすることができます。

バリ島のように観光地化が進んだ場所では、ガイドブックに載っていない“ピンポイントの危険エリア”や“時間帯によるリスク”が存在します。

だからこそ、旅行前・滞在中ともにこうしたサービスを活用することで、自分だけでなく同行者の安全も守ることができるのです。

観光客慣れした詐欺師に引っかからない“断る勇気”を持つ

バリ島では、「おもてなし」の皮をかぶった“観光客慣れした詐欺師”に出くわすことも珍しくありません。

高額なマッサージ料金、不必要な土産の押し売り、クレジットカードのスキミング、偽の交通違反での賄賂要求など、手口は多種多様です。

共通しているのは、「最初は親切に見える」ということ。

だからこそ、旅行者側には“断る勇気”が必要です。

「結構です」

「No, thank you」

「もう予定があります」

こうした一言を、笑顔で、でもはっきりと伝えること。

相手に情をかけるのは優しさですが、自分の安全を守るのは“毅然とした態度”です。

また、詐欺まがいのサービスや商品に対しては、「その場で即決しない」「一度持ち帰って考える」だけでも被害は防げます。

緊急時の連絡体制を準備し、単独行動を避ける

最後に、万が一トラブルに巻き込まれてしまったときのために、緊急時の連絡体制はしっかり整えておきましょう。

・在デンパサール日本国総領事館の連絡先

・加入している海外旅行保険の緊急窓口

・宿泊先ホテルの電話番号

・家族や友人との連絡手段(LINE、WhatsAppなど)

これらは紙に書き出してパスポートケースに入れておくのがベストです。

また、行動する際はできるだけ複数人での行動を心がけること。

単独行動は、観光の自由度は上がる反面、トラブル時に対応が遅れるリスクも高まります。

とくに夜間や人の少ない場所に行くときは、「自分なら大丈夫」ではなく、「何か起きたら誰が助けてくれるか?」という視点を忘れずに。

まとめ|「バリ島 行かない方がいい」と判断する前に知っておきたい現実

「バリ島は行かない方がいい」と言われる理由は確かに存在します。

しつこい客引きや観光詐欺、危険生物や自然リスク、文化の違いによる摩擦――それらはすべて、実際に現地を訪れた人たちの体験から生まれた“リアルな声”です。

でも、それだけでバリ島=危険な場所と決めつけてしまうのは、少しもったいないかもしれません。

なぜなら、そのほとんどは「事前に知っていれば防げること」だからです。

・信頼できるホテルを選ぶ

・危ない時間帯や場所を避ける

・詐欺やトラブルの手口を知っておく

・文化や宗教へのリスペクトを忘れない

たったこれだけの心がけで、バリ島は楽園としての魅力を十分に満喫できる場所になります。

「行かない方がいい」と言われて不安になったなら、まずは情報を集めてみてください。

そして、自分にとって何が大事かを考えながら、“行かない”も“行く”も、納得できる判断をしてほしいと思います。

バリ島は、準備と理解がある人にとっては、一生の思い出になる場所であることに変わりはありません。