リビアはかつては地中海のリゾートとしても知られ、ローマ時代の遺跡やサハラ砂漠の美しい風景が旅人を惹きつけてきた国。しかし、2025年現在、そのイメージは完全に一変しました。「リビア旅行はやばい」「命の保証がない」とまで言われるのはなぜなのか。

本記事では、「なぜリビアが「やばい」と言われているのか?」という疑問に対し、最新の治安情報、現地での文化的なリスク、旅行者が実際に直面する問題点を幅広く、そしてリアルに解説します。

なぜリビアは「やばい」と言われるのか?真相と現状について解説

リビアが「やばい」と言われるのには、複数の根深い理由があります。

それは単なる一時的な不安定さではなく、国家としての統治構造の崩壊、公共機能の麻痺、そして日常的に命の危険を感じる環境が背景にあります。

ここでは、なぜ世界中から「リビアは今、渡航すべきではない」と警告されているのかを、順を追って説明していきます。

政府が2つある?一国二制度が続き、秩序が崩壊したまま

リビアは2011年のカダフィ政権崩壊以降、中央政府が存在しない「無政府状態」のような混乱が続いています。

現在、国際的に承認された「国民統一政府(GNA)」と、東部を拠点とする「リビア国民軍(LNA)」がそれぞれ独自に支配領域を主張し、事実上「二重政府」体制となっています。

これにより、国内の警察・軍隊・行政が一貫した権限を持てず、街ごとに治安勢力や法律の「ルール」が異なるという異常事態が続いているのです。

旅行者にとって何が問題かというと、どのエリアでどんな法律が通用するのかが極めて不明確なため、現地に入った瞬間から「誰に支配されているのか分からない」状況になる点です。これが、リビアが「やばい」とされる最大の構造的リスクです。

リビア空爆はなぜ?人道支援が治安悪化に繋がった

カダフィ政権崩壊の引き金となったのが、NATO(北大西洋条約機構)主導による空爆とそれに続く外国からの人道支援でした。

一見、民主化を後押しするように見えた介入でしたが、結果的に権力の空白を生み、民兵組織や武装勢力の台頭を許す結果に。

現在では、支援の名のもとに流入した武器や資金が民兵に流れ、市民を巻き込んだ内戦の長期化を招いているという皮肉な現実があります。つまり、外からの「善意」すらも、結果的に治安悪化の一因となってしまったのです。

誘拐=資金源、旅行者は狙われやすい存在

リビアでは、誘拐が単なる凶悪犯罪というよりも「ビジネスモデル」として成立している現実があります。

特に外国人、つまり「金になる」と判断された相手は、民兵組織や犯罪グループにとって「現金化可能な資産」として狙われやすくなっています。

旅行者がターゲットにされやすいのは次のような理由からです。

- パスポート情報が売買される

- 家族や政府からの身代金要求が見込まれる

- メディアで報道されやすく、組織の「存在感アピール」になる

実際に、リビアでは過去十数年にわたり、NGO職員、ジャーナリスト、観光目的の冒険家などが誘拐され、一部は未だに消息不明のままというケースもあります。

これに加え、「現地のガイドや宿泊先スタッフが犯人とグルになっている」という事例も報告されており、誰を信用してよいのか分からない状況が恐怖を増幅させます。

食中毒・水あたり続出!飲食の衛生状態が最悪レベル

内戦状態が続くリビアでは、都市インフラの崩壊が進んでおり、清潔な水や安全な食品の供給が極めて困難になっています。

水道水の安全性はほぼゼロ。衛生管理がされていない飲食店では、食中毒や水あたりによる体調不良が頻発しています。

実際、旅行者が感染しやすいのは以下のようなケースです。

- サラダや生野菜を洗った水に大腸菌が混入

- 保存状態の悪い肉や魚が原因での食中毒

- 汚染された氷入りの飲み物での下痢・嘔吐

しかも、病院も満足に機能していないため、体調を崩しても適切な医療を受けられないリスクが非常に高いのです。

「女性一人」は危険!ハラスメントや付きまといが日常的に起こる

リビアでは、女性の社会進出や男女平等の概念は、ほとんど根付いていません。

女性が肌を露出した服装で歩いたり、単独で外出したりすること自体が「極めて目立つ存在」となり、性的な視線や言動の対象になりやすいのです。特に外国人女性は、

- 写真を無断で撮られる

- しつこく付きまとわれる

- セクシャルな声かけやジェスチャーを受ける

といった被害が多数報告されており、女性単独での渡航は外務省からも強く禁止または再考を促されているほどです。

加えて、被害に遭ったとしても、警察や司法に訴えてもほぼ対応されないというのも現実。

「何かあっても助けてもらえない国」という前提が、リビアをさらに「やばい」国とさせている理由のひとつです。

現地通貨の価値崩壊とATMの機能停止

リビアは経済面でも深刻な危機に直面しています。

通貨リビア・ディナールはインフレにより価値が下がり続けており、かつては数百ディナールで買えたものが、今では数千、数万単位でなければ手に入らないことも。

- 現金不足によりATMが空

- 電力供給不安定で稼働していない

- システムが破損・ハッキングされて使えない

現地でキャッシュレス決済が可能な場所はほぼ皆無であり、資金管理の点でも旅行者が極めて不利な立場に置かれるのがリビアの現状です。

内戦と治安悪化が続くリビアの「今」を解説

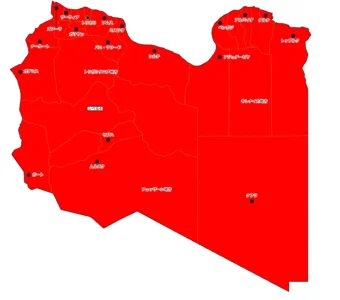

リビアは、2011年に独裁政権が崩壊して以降、今日に至るまで安定した政権が一度も誕生していないという異常な状態が続いています。

しかも内戦は単なる「政党同士の争い」ではなく、都市単位で武装勢力が民間人を巻き込み、暴力と混乱が日常になっているというのが現実です。

この章では、そんなリビアの「今」を、具体的な事件・場所・社会背景を交えて解説します。

リビア内戦はいつまで続く?出口の見えない和平交渉

リビア内戦は2014年から本格化し、国際的な仲介でたびたび停戦合意が結ばれるものの、実際には効果が持続せず、合意破棄→衝突再燃が繰り返されています。

- 国土が広く、各地域で異なる武装勢力が利権を持っている

- トリポリの「国民統一政府(GNA)」とベンガジを拠点とする「国民軍(LNA)」が互いに正統性を主張して譲らない

- 外国の支援(トルコ、UAE、ロシアなど)が対立勢力に分散しており、国際的な対立構図にもなっている

これにより、和平交渉は実質「誰も全体をコントロールできない状態」となっており、旅行者にとっては「何が起こるかわからない国」になっているのです。

トリポリ・ベンガジでの襲撃・略奪・銃撃が起こっている

リビアの中で特に大都市とされる首都トリポリと東部の要衝ベンガジでは、定期的に武装集団による襲撃・抗争・略奪事件が発生しています。

市街地であっても安全とは言えず、普通の商業ビルやホテルが突然の銃撃にさらされることもあり、日常生活が常に「暴力のリスク」に晒されているのです。例えば、2023年にはトリポリ空港付近で、

- 空港警備隊と民兵との間で銃撃戦が発生

- 空港ターミナルが一時閉鎖、民間人も負傷

- 国内便がすべて欠航となる混乱が発生

というような事態が起きました。

これらは、たとえ観光客であっても巻き込まれる可能性が現実的にあるという、非常に深刻な治安リスクを意味しています。

民兵の「自称検問」が旅行者を拘束・脅迫につながることも

リビアの道路事情もまた、治安悪化の象徴です。

国内を車で移動しようとすると、突然「検問」を名乗る武装集団に止められることがあります。

彼らは一見、政府関係者のような服装をしていることもありますが、実際は地元の民兵や犯罪組織であることも多く、身分証の提示を求めたり、金品を要求したりする「偽装検問」のケースが多数報告されています。最悪の場合、外国人旅行者は、

- 所持金やパスポートを奪われる

- 車や持ち物を押収される

- 拘束されたまま身代金を要求される

といった被害に遭う危険性があるため、リビアでの陸路移動は基本的に推奨されません。

医療も警察も機能せず、トラブル時に頼れる手段がゼロ

現在のリビアでは、首都トリポリでさえ、医療機関・警察・消防などの公共機関がまともに機能していない状態です。

怪我をしても救急車は来ない、警察に通報しても来ない、病院に行っても医師が不在か医薬品が足りない――それが「普通」です。

また、外務省もリビア全土に対して「渡航中止勧告(レベル3)」または「退避勧告(レベル4)」を継続しており、現地でのトラブルが発生しても、日本大使館は常駐しておらず、邦人保護の支援が一切期待できない状態です。

リビアで旅行者が直面する「やばい文化リスク」

リビアにおける「やばさ」は、治安や内戦といった直接的なリスクだけに限りません。

もうひとつ、見落とされがちでありながら旅行者にとって非常に重要なのが「文化的リスク」です。

イスラム教を基盤とした価値観や、軍事色の強い社会的背景から、日本人を含む外国人旅行者の「当たり前」が通用しない場面が多々あります。

この章では、知らずに行うと即トラブルや拘束につながる危険行為について解説します。

軍施設・空港周辺での撮影で即拘束

リビアでは、写真撮影そのものが「国家の安全保障に関わる行為」と見なされる場合があります。

とくに以下の場所での撮影は、例えスマートフォンでも、スパイ行為と見なされて逮捕や拘束の対象になるリスクがあります。

- 空港・港湾施設

- 軍の車両・施設・制服を着た人物

- 政府庁舎・警察署・検問所

これらのエリアで無断撮影をすると、その場で取り押さえられ、カメラやスマホを没収された上、何時間も尋問されるケースが実際に起こっています。

旅行者が「何気なくSNS用に撮影した」ことが、そのまま勾留・罰金・国外退去に繋がる事例もあるため、

リビアではカメラ・スマホを不用意に構えないことが大前提です。

ラマダン中の飲食・喫煙はトラブルの原因

リビアでは、イスラム教徒が大多数を占めており、宗教行事、とくにラマダン(月ごとの断食期間)に対する文化的厳格さは非常に強く残っています。この期間中、日中に公共の場で、

- 食べ物を口にする

- 飲み物を飲む

- タバコを吸う

といった行為は、「信仰を侮辱している」とみなされて、激しい非難や攻撃を受ける原因となる可能性があります。

旅行者がラマダン期間中にケアすべきポイントは以下のとおりです。

- 日中はレストランやカフェが閉まっていることを前提に行動を計画する

- 水や軽食は、人目を避けてホテル内などで摂取する

- 喫煙は極力控えるか、指定された屋内空間でのみ行う

イスラム圏での宗教的なタブーは、時に命に関わるトラブルを引き起こすほど重大であることを、あらかじめ理解しておく必要があります。

まとめ|リビアは「観光」というより「命がけの渡航」

世界には「ちょっと危険」とされる国は数多く存在しますが、リビアの場合はそのレベルを大きく超えているといえます。

その理由は、単に治安が悪いからではなく、国家としての統治機能が崩壊し、社会全体が「危険を前提に成り立っている」という特殊な環境にあるからです。

この記事で紹介してきたように、現在のリビアには、

- 統一された政府が存在せず、エリアごとに異なる支配構造

- 武装勢力による実質的な都市支配と内戦の継続

- 外国人に対する誘拐や強奪、暴力行為のリスク

- ATMや病院、警察といった基礎インフラの不在

- 宗教的・文化的な違いによる即時トラブルの可能性

といった「複合的な危険要因」が日常に存在しています。

また、治安だけではなく、旅行者が自力で回避しづらい衛生・経済・宗教の問題も同時に抱えており、それらのリスクは短期滞在であっても避けることは困難です。

そして何よりも問題なのは、トラブルに巻き込まれても助けてくれる仕組みがないということ。

警察も機能せず、日本大使館も存在しないリビアでは、「何かあったときに、誰も助けてくれない」という孤立無援の状況が現実として待ち受けています。

結論として、リビアへの観光は現時点では「旅行」とは呼べないレベルのリスクを伴う行為です。

興味本位では決して足を踏み入れてはいけない国、それが、2025年現在のリビアの姿です。

「知らなかった」では済まされない。行かないことこそが、最も賢い旅の選択肢となるかもしれません。