大草原を駆ける馬、ゲル(遊牧民のテント)、果てしなく広がる青空と自然。そんな雄大なイメージから、モンゴルは「一度は行ってみたい国」として注目を集めています。特に近年は、アウトドア志向の旅行者や少人数での自然体験を求める人たちにとって人気が高まりつつあります。

しかし同時に、「モンゴルって治安は大丈夫なの?」「危なくないの?」といった声も聞かれるようになってきました。SNSや旅行ブログの一部では、「スリに遭った」「衛生面が不安」「言葉が全く通じなかった」といった体験談があり、初めて行く人にとっては不安材料になるかもしれません。

そこでこの記事では、「モンゴル旅行は本当に危ないのか?」という疑問に対し、

- 外務省が発信している治安情報

- 現地での注意点

- 文化的な理解

- 安全に旅するための具対策

を総合的に解説していきます。

モンゴル旅行は本当に危ないのか?「外務省データ」から治安を解説

この章では、モンゴルの治安情報を外務省のデータをもとに確認し、実際の旅行者が遭遇する可能性のあるリスクを冷静に整理していきます。

危険なイメージと現実のギャップを理解することで、旅への不安を正しく整えましょう。

現在の危険レベルは?外務省の評価は「レベル1」

まず前提として、日本の外務省がモンゴルに対して発している危険レベルは「レベル1:十分注意してください」です。これは、戦争や重大なテロが起きているわけではなく、日常的な軽犯罪や自然環境によるリスクへの注意を求めるものです。

この「レベル1」は、実は多くの旅行先に共通して付けられているレベルであり、危険だから行くなという警告ではありません。 ただし、「日本と同じ感覚で行動してはいけない」という意味合いが含まれています。

外務省の情報によれば、首都ウランバートルではスリや置き引き、詐欺などの軽犯罪が比較的多いことが指摘されています。特に、バスや市場、観光地などの人が集まる場所では、旅行者が狙われやすい傾向があります。

日本人旅行者のトラブル例から見える傾向

実際にモンゴルを訪れた日本人旅行者の声を集めると、「親切な人が多かった」「想像以上に治安は良かった」といったポジティブな意見も多く見られます。ただ一方で、以下のようなトラブル報告も散見されます。

- 空港や観光地での言葉の壁による誤解

- バス内でのスリ被害

- 市場での料金ぼったくり

- タクシーの無許可運行によるトラブル

これらはすべて命に関わるような重大事件ではありませんが、旅の快適さを損なうには十分なストレス要因です。つまり、「モンゴルは危険」というよりも、「油断すると痛い目を見ることがある」というのが実態です。

モンゴルの治安を正しく理解することが重要

治安に関して言えば、モンゴル全体が危険というわけではなく、地域や行動内容によってリスクの種類が変わるという点がポイントです。

たとえば、都市部では軽犯罪や衛生面の問題が目立ちますが、地方では自然災害や医療体制の不足がリスクになります。ウランバートルを中心に旅する場合と、草原のゲルで数日を過ごす場合とでは、注意すべきポイントが大きく異なります。

これからモンゴル旅行を考えている人は、まず外務省「海外安全ホームページ」で最新情報を確認し、目的地の治安傾向を把握することが重要です。さらに、現地に到着してからも、旅行者としての危機意識を忘れずに行動することが、安全で楽しい旅の第一歩になります。

モンゴル旅行の絶対に知っておくべき注意点

どんな国であれ、旅行中には思わぬトラブルに遭遇する可能性があります。

モンゴルも例外ではなく、特に都市部と地方で発生しやすい問題の傾向が異なるのが特徴です。

この章では、モンゴルでありがちなトラブルとその背景を整理しながら、事前に知っておけば避けられるリスクをお伝えします。

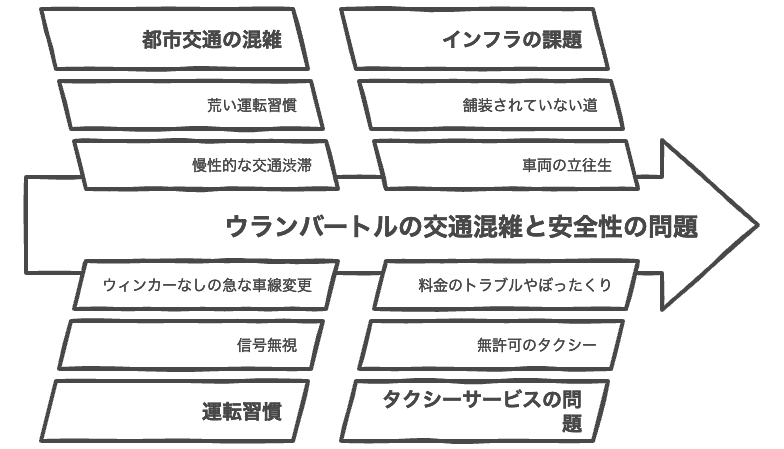

モンゴル特有の交通事情が引き起こすトラブル

まず最初に注意したいのが、交通インフラの未整備と運転マナーの問題です。

ウランバートルでは、渋滞が慢性的に発生しており、しかも運転が非常に荒いことで知られています。ウインカーを出さずに急に車線変更したり、信号無視も日常茶飯事。歩行者優先の概念が日本とは大きく異なるため、横断歩道を渡る際にも細心の注意が必要です。

また、地方に出ると、舗装されていない道が多く、車両が立ち往生するケースも見られます。乗合バン(マイクロバス)などを利用する場合は、スケジュールの遅延も織り込みながら行動するのが無難です。さらに、タクシーは流しで走っている無許可車が多く、料金トラブルやぼったくりの被害報告も後を絶ちません。

観光客はなるべくホテルや空港で手配された正規のタクシー、または配車アプリを利用するようにしましょう。

過疎地・遊牧地域ならではのトラブルも

モンゴルの魅力の一つに、遊牧民の暮らす大自然の中でのホームステイやゲル宿泊体験があります。しかし、こうした都市部を離れた地域では、急な体調不良や天候の変化が大きなリスクになります。

たとえば、携帯の電波が届かないエリアが多く、万が一のときに助けを呼べない可能性もあります。また、道路も整備されておらず、悪天候で道路が寸断されると、数時間〜数日間動けなくなることもあるのです。

さらに、遊牧地域には病院や薬局が近くにないため、常備薬や応急処置セットをしっかり持参する必要があります。「なんとかなるだろう」と思って行くと、本当に困ったときに助けが来ない、ということになりかねません。

ウランバートル市内でのスリや置き引き

首都ウランバートルはモンゴルの中でもっとも栄えている都市ですが、それゆえに観光客を狙った軽犯罪が発生しやすい場所でもあります。特に注意したいのが、人が密集する市場、バスターミナル、観光名所周辺などでのスリや置き引きです。

旅行者がよく被害に遭うのは、次のようなシーンです。

- バッグを背中に背負っているとき

- 食事中にスマホや財布をテーブルに置いたままにしたとき

- バスの乗り降りで荷物に気を取られているとき

また、財布やスマートフォンをズボンの後ろポケットに入れておくのも非常に危険です。現地では、バッグを前に抱える・チャック付きのバッグを使うなど、“防犯モード”で行動することが必要不可欠です。

物乞いや詐欺がある

一部の地域では、子どもや高齢者が観光客に物乞いをしてくるケースがあります。中には、本当に困っている人もいますが、観光客にお金をねだることを目的に組織的に行動しているケースも存在します。

また、街中で「観光案内するよ」と話しかけてきたり、流暢な英語でフレンドリーに接してくる現地人の中には、ガイド料やチップを強引に要求する詐欺まがいの手口もあるため注意が必要です。

誤解を恐れずに言えば、「知らない人からの親切は、慎重に受け取るべき」なのがモンゴルの現実です。“自分の身は自分で守る”という意識が、海外旅行ではとても大切になります。

野外での衛生環境と食中毒の危険性も

都市部でも、モンゴルの水道水は基本的に飲用に適していません。 地元の人でも沸かしてから飲むことが一般的であり、旅行者は必ずペットボトルの飲料水を利用するようにしましょう。

また、ローカルな食堂やゲルでの食事体験は魅力的ですが、衛生基準は日本と異なるため、食中毒を防ぐためにも、火の通ったものを選ぶ、腹具合が悪いときは無理に食べないなど、自己管理が欠かせません。

特に夏場は、気温差や乾燥で体調を崩しやすい時期でもあるため、整腸剤や常備薬を忘れずに持っていくことをおすすめします。

モンゴルの自然環境に起因する旅行中のリスク

モンゴルの大自然は、その壮大さゆえに旅行者を魅了します。

しかし、自然との距離が近いということは、リスクとも隣り合わせであるということ。都市部とは異なり、自然が相手の旅では“想定外”が頻繁に起こります。

この章では、気候や野生動物との接触による健康・安全リスクについて、実際に起こり得る場面を想定しながら解説していきます。

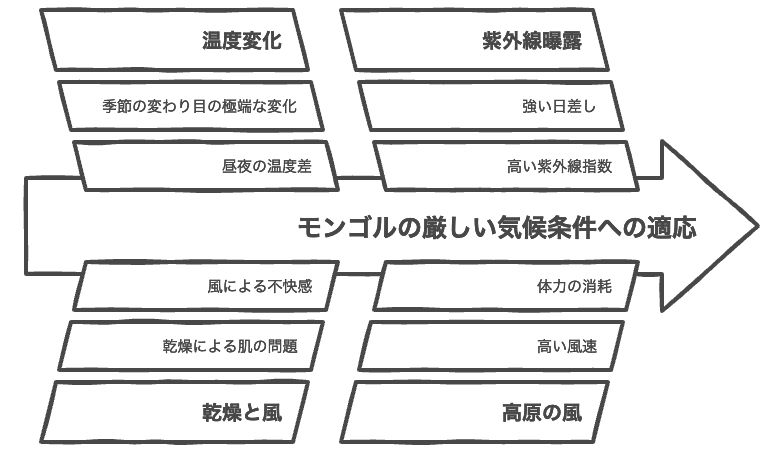

季節ごとの気温差と気候の厳しさに対応する装備

モンゴルは、四季による気温差が非常に大きいことで知られています。夏の日中は30度近くまで気温が上がることもありますが、夜になると10度を下回ることも珍しくありません。さらに春や秋の季節の変わり目には、一日のうちに“夏と冬が同居している”かのような寒暖差を体感することになります。

また、乾燥が非常に強く、風が吹くと砂塵が舞いやすいため、肌や喉が敏感な人は体調を崩しやすくなります。紫外線も強烈で、日差し対策は必須。高原地帯では風速も強く、ちょっとした散策のつもりが体力を奪われることもあります。

そのため、モンゴル旅行では季節問わず「重ね着」が基本。脱ぎ着しやすい防寒具、マスク、リップクリーム、保湿クリーム、サングラス、日焼け止めなど、自然と戦う装備を忘れないことが重要です。

特に春先や秋のゲル体験に行く人は、暖房がない中で氷点下の夜を過ごす可能性もあるため、インナーやダウンジャケット、使い捨てカイロなど、自己防衛グッズを必ず持っていきましょう。

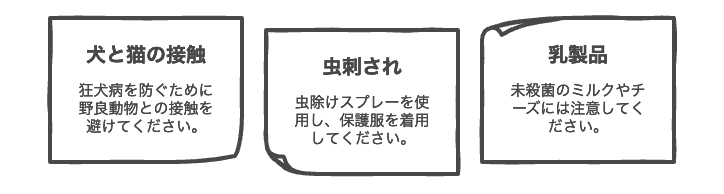

動物との接触・感染症リスク(犬・家畜・虫)

自然の中での旅というと、可愛い動物とのふれあいを期待する人も多いかもしれません。実際にモンゴルでは、馬、ラクダ、ヤギ、羊などの家畜が間近で見られる機会がたくさんあります。遊牧民の生活に触れながら動物と過ごす体験は、非常に貴重なものです。

しかし、そこには衛生面と感染症のリスクが潜んでいます。特に気をつけたいのが、放し飼いされている犬や猫との接触です。モンゴルでは一部の犬が狂犬病ウイルスを保有しており、噛まれると極めて危険です。遊牧民の家に滞在しているときでも、不用意に犬に近づかないよう注意が必要です。

また、草原地帯や湿地では、ダニや蚊が媒介する感染症(ツツガムシ病や日本脳炎など)のリスクも否定できません。防虫スプレーの使用、長袖・長ズボンの着用、就寝時の蚊帳など、虫刺され対策は都市部以上に徹底するべきです。

さらに、牛やヤギの乳製品を現地で食べる場合も注意が必要です。未殺菌のミルクやチーズを口にすると、消化不良や食中毒の原因になることもあるため、体調に自信がない人は避けた方が安心です。

モンゴルの文化と旅行者が誤解しやすい価値観と宗教

モンゴルを旅するうえで見落とされがちなのが、文化や人との接し方に関する“無意識のマナー違反”です。

多くの旅行者は、自然や動物、広大な草原に心を奪われる一方で、現地の人々との交流において戸惑いを感じることも少なくありません。

文化の違いを理解し、敬意を持って行動することで、現地の人との関係がよりスムーズで気持ちのよいものになります。

モンゴル人の距離感と礼儀の独特な価値観

モンゴル人は基本的に控えめで誠実な性格を持つ一方で、親しい関係になればとてもオープンで世話好きになるという、興味深い距離感を持っています。初対面の相手には礼儀正しく接しながらも、急に打ち解けたようなフレンドリーさを見せる場面もあります。これは文化的に「おもてなし」の精神が根付いているためです。

ただし、日本とは異なり、「沈黙=気まずい」ではなく、静かにしていることが礼儀とされるシーンもあるので、むやみに話しかけすぎると逆に失礼になる場合もあります。特に目上の人や年配の方には、無理に距離を詰めすぎず、敬意を持って接することが大切です。

また、モンゴルではゲル(移動式住居)を訪れる際には、靴を脱いで入り、中央を踏まない、柱にもたれない、火を跨がないなどのマナーがあります。これらは生活の知恵であると同時に、文化的なタブーに触れる可能性があるため、事前に知っておくと安心です。

仏教とシャーマニズムの融合が残る宗教観

モンゴルの宗教観は非常にユニークで、チベット仏教とシャーマニズムが融合した信仰文化が根付いています。これは日本の神道と仏教が共存する考え方と似ており、現地でも自然への畏敬や“見えない存在”への信仰が強く残っています。

たとえば、山や川には神が宿るとされており、現地では石を積んで祈る“オボー”という祭壇のようなものがあちこちに存在します。旅行者がこの場所でふざけたり、写真撮影のために登ったりすると、無礼だと受け取られる可能性があります。

また、仏教の寺院を訪れる際は、帽子を脱ぎ、足音を立てず、敬意ある態度で静かに見学することが求められます。 写真撮影も禁止されている場所があるため、必ず確認してからカメラを構えるようにしましょう。

現地の人々は宗教を生活の一部として大切にしており、軽視されることを非常に嫌います。 だからこそ、宗教的な場所や儀式に立ち会う機会があったときは、観光というよりも「学ばせてもらう姿勢」で臨むのが、モンゴル流の礼儀です。

モンゴル旅行を安全に楽しむための実践的な対策

モンゴル旅行を最大限に楽しむためには、現地でのリスクを過剰に恐れるよりも、「どう備えるか」がポイントです。

特にモンゴルのように自然環境・交通事情・文化背景が独特な国では、事前の情報収集と最低限の備えが、安全な旅を左右します。この章では、実践的な5つの安全対策を紹介します。

外務省の安全ホームページを確認する

まず基本中の基本ですが、外務省「海外安全ホームページ」は必ず確認しましょう。2025年現在、モンゴルの危険レベルは「レベル1(十分注意)」ですが、治安状況や政治的な動き、感染症、デモ情報などは突然変わる可能性があります。

また、「たびレジ」という外務省の無料サービスに登録しておけば、現地の危険情報や緊急時の連絡がスムーズに届きます。渡航前に数分でできる登録で、安全レベルがぐっと上がるので、必ず利用しましょう。

海外の危険情報共有マップ「リスクメイト」を確認する

リスクメイト(RiskMate)は、海外旅行者や在住者の“リアルな体験談や注意喚起”を地図上で共有できるWebサービスです。政府発信の情報ではカバーしきれない「この市場でスリに遭った」「この通りで詐欺に遭った」といった情報が見られます。

モンゴルのようにネット上の生情報が少ない国こそ、旅行者同士の声が貴重です。リスクメイトを活用すれば、旅行中に気をつけるべき場所やタイミングが事前に把握できます。

現地での交通・宿泊・通信手段を確保する

モンゴルでは、「都市部の移動」と「地方の移動」で安全対策の内容が変わります。

都市部では交通量が多く、無許可のタクシーや渋滞、無秩序な道路横断が問題です。必ずホテルでタクシーを呼ぶ、もしくは信頼できる配車アプリを利用しましょう。

一方、地方に行く場合は、事前に信頼できるツアー会社に依頼し、現地ガイドを同行させるのが安全のカギになります。通信手段も重要で、SIMカードやポケットWi-Fiのレンタルは必須です。地方によってはまったく電波が入らないエリアもあるため、オフラインでも機能する地図アプリを用意しておくと安心です。

また、宿泊については、ウランバートル市内のホテルやゲストハウスの口コミを必ずチェック。夜間の治安やセキュリティ対応が記載されているものを選びましょう。

持ち物・服装・現金管理などの基本セーフティルール

モンゴルでは、環境・衛生・治安面での対策を踏まえた持ち物選びがとても重要です。

- 服装は重ね着ベースで対応。防寒具・日除けアイテムは必須。

- 貴重品はセキュリティポーチにまとめて、分散して管理。

- 財布は現金とカードを分け、小銭入れと財布を別に持つのがおすすめ。

また、トイレットペーパーやウェットティッシュ、ハンドジェルなどの衛生用品は、日本と同じ感覚で用意しておくと安心です。地方のトイレ事情はかなり厳しいため、ポータブルトイレやティッシュの持参はマスト。

加えて、現金管理も重要で、一気に大金を持ち歩くのではなく、小額ずつ持ち歩き、残りはホテルのセーフティボックスへ。 通貨の両替は、空港か信頼できる銀行で行いましょう。

緊急時の対応と現地支援体制を理解する

万が一のトラブルに備えて、緊急連絡先はスマートフォンと紙の両方に控えておくことが基本です。

- 緊急通報番号(警察・救急・消防):105

- 在モンゴル日本国大使館(ウランバートル):+976-11-320199

- 加入している海外旅行保険の緊急サポート番号

さらに、モンゴルの病院は英語が通じにくく、対応にも時間がかかるケースがあるため、日本語対応が可能な保険会社のサポートセンターに24時間連絡できるようにしておくと安心です。

まとめ|モンゴル旅行を危険なく楽しむために必要な知識とは

モンゴルは、圧倒的な自然と独自の文化を体感できる、まさに“非日常”の旅先です。ですがその一方で、交通インフラの未整備、言葉の壁、衛生環境、軽犯罪や自然環境によるリスクなど、注意すべき点も多い国であることは間違いありません。

ただし、「モンゴル旅行=危険」というわけではなく、事前に正しい知識を持ち、備えをしておけば、安全に、そして心から楽しめる旅が可能です。

外務省や現地の最新情報をチェックし、

現地の文化やマナーに敬意を持ち、

交通・衛生・自然環境のリスクを理解して行動すれば、

モンゴルはあなたにとって、一生の思い出となる素晴らしい旅先になるでしょう。

不安を“備え”に変えて、大草原の風を全身で感じる旅に出かけてみてください。