インドの南東に位置するスリランカは、美しいビーチ、豊かな自然、仏教遺産など、魅力あふれる旅先として世界中から注目を集めています。特に日本人旅行者にとっては、物価も比較的安く、親日的な国民性から「行きやすいアジアの穴場」として人気を集めてきました。

しかし、近年のスリランカは、政治・経済の混乱や治安不安の報道が相次ぎ、「今行って大丈夫?」と心配する声が増えているのも事実です。

さらに、女性の一人旅となると、異なる宗教観・文化背景・治安リスクが複雑に絡み、より慎重な判断が求められます。

この記事では、現在のスリランカの治安事情を把握しながら、特に女性旅行者が気を付けるべきポイントや対策を、わかりやすく丁寧に解説していきます。

スリランカの現在の治安事情を解説

スリランカは、長年にわたる内戦の終結後、観光地としての復興と発展が進められてきました。

とはいえ、ここ数年は政治的な不安定さや経済危機の影響もあり、一部では安全性が揺らいでいる現実もあります。

この章では、スリランカの治安について、3つの視点から詳しく見ていきます。

政情不安によるデモやストライキに遭遇する可能性

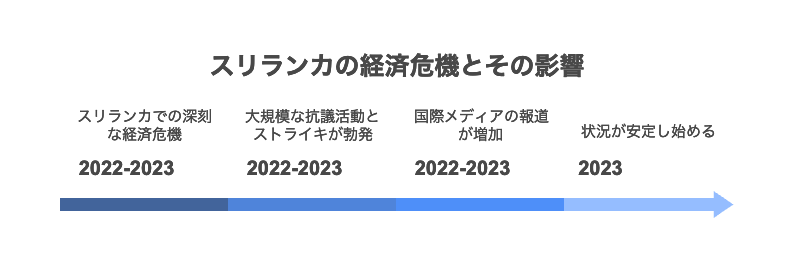

2022年から2023年にかけて、スリランカでは深刻な経済危機が発生し、燃料や電力、医薬品が不足。これをきっかけに、国民の不満が爆発し、各地で大規模なデモやストライキが繰り返されました。

当時は、首都コロンボを中心に政府機関への抗議活動が頻発し、一時は空港や公共交通機関にも影響が及ぶほどの混乱が続いたのです。これらの動きは、海外メディアにも大きく報道され、旅行者の間で「スリランカは危ない国」との印象が広まりました。

現在は落ち着きを取り戻しつつあるものの、政情が不安定なことに変わりはなく、突発的な抗議活動や交通遮断などが起こる可能性は残されています。

特に祝日や政治的節目の日には、公共広場や官庁付近を避ける意識が大切です。

都市部を中心にスリや置き引きが多発している

スリランカは決して「凶悪犯罪が日常的に起こる国」ではありませんが、軽犯罪は観光客を中心に頻発しています。

特にスリや置き引きといった「目立たない犯罪」が都市部では日常的に発生しており、コロンボやキャンディなどの観光地では、旅行者を狙った犯行も報告されています。空港、バスステーション、市場、ビーチといった人が集まる場所では、

・スマートフォンを置きっぱなしにする

・バッグの口が開いたまま歩く

・「写真を撮ってあげるよ」と声をかけられる

といった行動が、スリや詐欺のきっかけになることも。

特に女性の場合は、手荷物が小さかったり、警戒心が薄れがちなリゾートファッションで歩くことで、「狙いやすい」と思われることもあります。旅行中は常に「見られているかも」という意識を持ちましょう。

2019年には治安悪化により外出制限が出たケースも

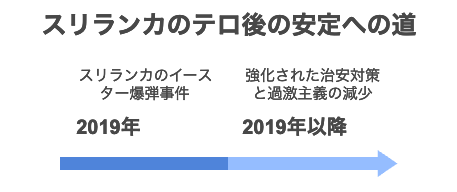

スリランカの治安で忘れてはならないのが、2019年に発生した同時多発テロ事件です。

この事件では、教会や高級ホテルなどが標的となり、200人以上の死者が出るという衝撃的な結果となりました。

旅行者や在住外国人も巻き込まれたことから、一時は多くの国が自国民に対し渡航中止を勧告したほどです。

その後、治安当局の強化とテロ対策により、極端な事件は減少していますが、社会的・宗教的な緊張は今も背景に残っています。

一部の地域では、「不審者通報制度」や「夜間外出制限」などの措置が取られることもあり、こうした情報を知らずに行動すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるのです。

女性旅行者必見!スリランカ旅行の注意点

スリランカは比較的穏やかで人々も親しみやすい国ですが、それでも女性旅行者にとっては油断できない場面がいくつも存在します。

現地の文化や宗教、社会的な背景が影響していることも多いため、日本と同じ感覚で行動するのは危険です。

ここでは、実際に起こりがちな状況や女性だからこそ気を付けたいポイントを3つの視点からお伝えします。

女性に対する視線や声かけは想像以上に多い

スリランカでは、外国人女性に対する好奇の視線や、気軽な声かけがとても多く見られます。

とくに一人で歩いているときや、ローカルなエリアを訪れたときには、視線を感じる頻度がかなり高くなるでしょう。

これは決して悪意からではない場合もありますが、

「どこから来たの?」

「写真を一緒に撮っていい?」

「君は綺麗だね、名前は?」

といった形でのアプローチが、しつこく続くことも少なくありません。

現地の男性にとっては「好意」「親しみ」の表現であっても、日本人女性にとっては威圧感や不快感につながることが多いのが現実です。

こうした場合は、無理に笑顔を返したり愛想よく応じるのではなく、目を合わせず、淡々と対応するか無視するのがベストです。あいまいな態度を取ることで「好意がある」と誤解される可能性もあります。

観光地では女性を狙った軽犯罪が起きやすい

人気の観光スポットや人が集まるマーケット、交通機関などでは、女性観光客を狙った軽犯罪も報告されています。たとえば

・バッグを開けている隙に財布を抜き取られる

・親しげに話しかけてきた相手にスマホを盗まれる

・一緒に写真を撮ったあと、連絡先をしつこく求められる

など、「ちょっとした油断」が大きなトラブルにつながることもあります。

特に一人旅の女性は「狙いやすいターゲット」と思われがちなので、

・貴重品は体の前に持つ

・道を尋ねられても距離を保つ

・人気(ひとけ)の少ない場所に一人で入らない

といった意識が必要です。

また、ビーチなど露出が高くなる場面では、現地の男性が集まってきたり、盗撮をされることもあるため、リゾート地であっても配慮のある服装を心がけるのが安全です。

宗教的価値観から、女性の行動が誤解を生みやすい

スリランカは仏教国であると同時に、ヒンドゥー教やイスラム教も根付いている多宗教国家です。

その中でも特に女性に対する価値観が保守的で、伝統的なジェンダー観が色濃く残っているのが特徴です。たとえば

・肌の露出が多い服装で街を歩くと、「不道徳」と見なされる

・男性に積極的に話しかけると、「恋愛的な関心がある」と誤解される

・寺院や宗教施設に入る際、適切な服装でないと入場を断られる

など、文化的な「ルール違反」に気付かず、現地の人を不快にさせてしまうケースが少なくありません。

日本では普通のことでも、スリランカでは通用しない振る舞いがあると理解し、

「郷に入っては郷に従う」という姿勢を常に持つことが、女性旅行者として安全に過ごす最大のポイントとなります。

スリランカ旅行で注意したい現地の文化

スリランカの第一印象は「人が優しい」「親しみやすい」「笑顔が多い」と感じる方が多いでしょう。

その一方で、旅行者が宗教的な価値観や生活習慣の違いに無自覚なまま行動してしまい、現地の人を不快にさせてしまうケースも多々あります。

「悪気はなかった」では通用しないこともあるため、文化的な背景を理解したうえで、敬意をもった行動を心がけることがとても大切です。

仏教国としての寺院マナーに厳しい側面がある

スリランカは国民の約7割が仏教徒であり、仏教は日常生活に深く根付いた信仰です。

そのため、寺院や仏像、仏教にまつわる施設や儀式には、非常に強い敬意を払う文化が根付いています。

旅行者にとって魅力的な観光スポットでもある寺院ですが、そこでの振る舞いには細心の注意が必要です。たとえば

・仏像の前で背を向けて写真を撮る行為は、不敬とされる

・短パンやノースリーブでの入場は基本的にNG

・靴を履いたまま仏教施設に入るのは厳禁

・僧侶に軽々しく話しかけたり、触れることも大変失礼

特に写真撮影の際、ポーズや立ち位置によっては「神聖な空間を侮辱した」と受け取られることがあるため、「記念に撮る」よりも「敬意を示す」ことを優先しましょう。

お供え物や宗教儀式には不用意に近づかないこと

寺院や道端、家庭の玄関先などでよく見かけるのが、花や果物を捧げたお供え物や、香を焚いて祈る人々の姿です。

これらはすべてスリランカの人々にとって大切な信仰行為であり、軽々しく近づいたり、写真を撮ることは非常に無礼とされています。

旅行者の中には、「綺麗だから」「珍しいから」と興味本位で接近してしまう方もいますが、

・お供え物の近くを横切る

・手を伸ばして触ろうとする

・笑いながら眺めたり会話を交わす

といった行為は、敬意を欠いた態度と見なされてしまいます。

また、宗教儀式の最中に話しかけたり、周囲をウロウロするのもトラブルのもと。

儀式が行われている空間では、静かに距離を保つことが基本ルールです。

親切な人がすべて善意とは限らない

スリランカの人々は、総じてとても親切です。

道に迷っていれば助けてくれるし、観光地で話しかけてくる人も多いでしょう。

しかしその中には、純粋な親切心だけでなく、“下心”や“金銭目的”がある人も混ざっているという現実もあります。たとえば

・「近くにいい店があるよ」「寺院を案内してあげる」と声をかけてくる人

・「日本の友達がいる」と親しげに話しかけてくる人

・「お祈りをすると願いが叶う」と金銭を求めてくる人

これらの多くは、最終的に「チップを要求された」「高額な物を買わされた」などのトラブルに発展することが少なくないのです。

もちろんすべての人が悪意を持っているわけではありません。

ですが、旅行者としては「距離感を保ちながら接すること」が安全に旅をする最大のポイントです。

スリランカ旅行中に気をつけたい衛生と健康問題

旅行者がスリランカで体調を崩す理由の多くは、食事・水・気候・動物との接触に関係しています。

事前にこうしたリスクを知っておけば、無理なく、安心して現地を楽しむことができます。

屋台やローカル食堂での食中毒リスクが高い

スリランカでは、街中にローカルな食堂や屋台が多く並んでおり、スパイスの効いた本格料理をリーズナブルに楽しめます。

しかしその一方で、調理・保存環境が衛生的に管理されていないケースもあり、食中毒になるリスクが高いのが実情です。

とくに注意が必要なのは以下のような状況です。

- 作り置きのカレーが炎天下に置かれている

- 調理器具が明らかに不衛生

- 店主が手洗いせずに食材を触っている

- 客の回転が少なく、食材が古くなっている

お腹を壊すと、数日寝込むだけでなく、重症化すれば病院通いになることも。

旅行中の大切な日数を無駄にしないためにも、できるだけ人が多く集まる人気店や清潔なレストランを選ぶことが重要です。

また、念のため日本から整腸剤や胃腸薬、下痢止めを持参しておくと、いざというときに安心です。

飲料水や氷は基本的に口にしないのが安全

スリランカの水道水は飲用には適しておらず、生水を飲むと腹痛や感染症の原因になる可能性があります。

そのため、飲み水は必ず密閉されたペットボトルのミネラルウォーターを購入してください。

ホテルやレストランでも、無料の水差しが提供されることがありますが、中身がどこから来た水なのか不明な場合は口にしない方が無難です。

また、ジュースやアイスコーヒーなどに入っている氷も意外な盲点。

氷が現地の水道水で作られているケースが多く、飲み物自体が冷えていても氷からの感染リスクが残ります。

レストランで注文する際には、「No ice, please(氷なしで)」と伝えることをおすすめします。

さらに、歯磨きのときのうがいや洗顔も、できるだけミネラルウォーターを使用するとより安心です。

狂犬病・デング熱など動物・虫による感染症も注意

スリランカでは、野良犬・サル・蚊などから感染する病気にも警戒が必要です。

代表的なものが「狂犬病」と「デング熱」です。

狂犬病は、犬・サル・猫などに噛まれることで感染し、発症すれば致死率はほぼ100%という恐ろしい病気です。

現地では放し飼いや野良犬も多く見られるため、

- 絶対に動物に触らない

- かわいくても近づかない

- 子どもが近づかないよう注意する

など、常に距離を保ちましょう。

万が一、噛まれたり引っかかれたりした場合は、すぐに病院で狂犬病ワクチンを打つ必要があります。

また、デング熱は蚊を媒介に感染するウイルスで、発熱・頭痛・関節痛などを引き起こします。

現在、スリランカではデング熱の感染者が増加傾向にあり、特に雨季は蚊が大量発生するためリスクが高まります。

蚊に刺されないために

- 虫よけスプレーを常に持ち歩く

- 長袖・長ズボンを着用する

- 夜間はできるだけ屋内にいる

といった基本的な対策を徹底しましょう。

スリランカ旅行を安全に過ごすための対策まとめ

スリランカは、美しい自然と深い宗教文化、温かい人々が魅力の国です。

しかし、実際に旅するとなると、治安・衛生・文化的な違いからくるリスクにもきちんと目を向ける必要があります。

ここで紹介した注意点をもう一度振り返ってみましょう。

まず、政治的な不安定さやデモの可能性は常に存在しており、旅行前には外務省の最新情報を必ずチェックしましょう。

都市部ではスリや詐欺、観光地では女性を狙った軽犯罪にも注意が必要です。

また、女性旅行者は服装や振る舞いによって誤解されやすい環境にあることを意識し、過度に目立たない行動を心がけることが、トラブルを避けるカギとなります。