雄大なヒマラヤ山脈、空に近い青、僧侶の祈りが響くラサの街。

チベットは長い間、精神性と神秘性に満ちた“特別な旅先”として、世界中の旅行者を惹きつけてきました。

しかし同時に、旅行を計画する人の多くが口を揃えて言うのが、「チベットって危ないんじゃないの?」「ウイグルみたいに厳しい統制があるのでは?」という不安です。

この記事では、そういった不安を持つ方に向けて、チベット旅行がなぜ“危険視”されるのか、その理由と現地特有の制度や規制、トラブルのリスクまで、できるだけリアルな視点で解説していきます。

チベット旅行が危険視される3つの理由

チベットは中国による厳格な統制下にある特別行政区であり、旅行者にとってもさまざまな制限や注意が求められる地域です。

「危険」と言われる背景には、

- 政治的な緊張

- 宗教的な弾圧

- 制限の多い観光制度

が大きく関係しています。以下では、チベット旅行が危険視される3つの主な要因について、詳しく解説していきます。

現地情勢と中国政府による統制が影響している

まず第一に、チベット自治区は、中国政府の強い統制下にある地域であるという点が旅行において大きな影響を与えています。

1950年代に中国がチベットに進駐して以降、亡命や抗議行動が繰り返され、政治的・宗教的な緊張状態は現在も完全には解消されていません。

中国当局は、少しでも政治的な行動や発言が見られる人物や団体に対して非常に敏感であり、外国人に対しても監視が行き届いている状況です。このような統制環境の中では、ちょっとした言動でも“政治的な意思表示”と誤解されるリスクがあります。

旅行者としては、政治的な話題を避けるのはもちろんのこと、SNSの投稿や現地での会話にも慎重さが求められるのです。

観光禁止エリアや立ち入り制限が厳格に定められている

チベット自治区では、外国人旅行者が自由に移動することができません。

“チベット入域許可証”の取得が義務付けられており、特定の地域には許可があっても立ち入れないこともあるのです。

また、政府がその時々の情勢をもとに、突然「この地域は立ち入り禁止」と制限を課すことも日常的にあります。

観光ガイドブックや数年前のブログに書かれている情報を鵜呑みにして行動すると、思わぬ場所で足止めを食らったり、現地当局に取り調べられたりする可能性すらあります。

こうした“動的に変わる規制”の存在が、チベット旅行を他の旅行地とは違うものにしているのです。

政治問題と宗教の交差が治安不安の根本にある

チベットの治安は、表面上は比較的落ち着いているように見えるかもしれません。

しかし、その背後には宗教弾圧に対する反発や、亡命政府を支持する運動の名残が根強く残っているという現実があります。

特に、ダライ・ラマ14世を中心とした亡命政権への同情を示すような行動は、当局から強い警戒対象となり、観光客であっても取材行為とみなされることがあります。

たとえば、ラサ市内の寺院で僧侶と親しく話している様子が写真に残されたり、宗教的な儀式を無断で撮影していた場合、当局の監視対象になるケースが実際に報告されています。

旅行者としては、こうした政治・宗教のデリケートな側面を正しく理解し、“静かに訪れる”という姿勢を守ることが、安全と信頼の鍵になるのです。

ウイグルとチベットの違いは?旅行リスクの比較してみた

チベットと並んで「中国の敏感地域」として話題にのぼるのが、新疆ウイグル自治区です。

両地域とも、中国政府による統制や民族問題が背景にあるため、“危険地帯”として混同されがちです。

しかし、実際には目的も性質もまったく異なる事情があるのです。

ここでは、旅行者が混同しやすいこの2地域の違いと、それぞれのリスクについて、旅行視点で丁寧に見ていきましょう。

チベットは宗教弾圧、ウイグルは民族分離が焦点

まず大きな違いは、中国政府がそれぞれの地域に対して懸念している“問題の本質”です。

チベットでは、仏教指導者ダライ・ラマを中心とした宗教的な独立意識が重要なテーマになっています。

このため、中国当局は僧院の活動や信仰の自由に強い制限を設けており、宗教を通じた“思想の自由”への弾圧が顕著に見られます。

一方、ウイグルでは宗教というよりも“民族アイデンティティ”や“分離独立運動”が焦点です。

イスラム教徒のウイグル族が、「中国化」政策に対して長年抵抗を続けてきた歴史があり、テロ事件や暴動が起きた過去もあります。

このため、中国政府はウイグルに対して、より強い警備体制と大量の監視カメラ・施設収容といった極端な抑圧政策を行っているのが現状です。

旅行者としては、この違いを理解しておくことで、どのような言動が誤解を招くかを事前に把握しやすくなるでしょう。

チベットは旅行許可が必要、ウイグルはそもそも渡航困難

チベットとウイグルでは、旅行者が入域するための難易度にも大きな差があります。

チベットでは、先に述べたように“チベット入域許可証(TTP)”を取得し、政府認定のガイドと同行する形であれば外国人の訪問が可能です。

現地ツアー会社を通じて、必要書類を整えれば問題なく観光できるケースも多く、風景や寺院巡りを中心とした旅行は一定の自由度があります。

一方、新疆ウイグル自治区への旅行は、表向きには可能でも、外国人に対する監視や行動制限が非常に厳しくなっています。

実際には、入国できても空港やホテルでの身元チェック、公安の同行、予告なしの検問などが頻繁に発生し、旅行どころではなくなるケースもあるのです。

さらに、政府の方針次第で突然外国人の渡航が禁止されることもあり、長期的な旅行計画が立てづらいのが現実です。

結論としては、「チベットは制限は多いが、行くことはできる」「ウイグルはほぼ自由旅行はできない」という明確な違いがあります。

治安悪化の報道はウイグルの方が過激だが、チベットも要注意

近年、ウイグルについては海外メディアでも多く報道されており、

・民族収容施設の存在

・監視社会の徹底

・宗教活動の徹底的な抑制

といった過激な内容が多く目にされます。

それに対してチベットは、最近ではニュースになることが少なく、「もう落ち着いたのでは?」と思われがちです。

しかし実際には、チベットでも依然として監視体制が続いており、外国人に対する行動監視や取材規制は強化され続けているのが現実です。

特に重要なのは、「危険とは、爆発的な事件があるかどうかだけではない」ということ。

小さな言動が原因で公安や軍に連行されたり、宿泊を拒否されたりするといった、“見えにくい圧力”がチベットの旅には常に存在しているのです。

チベット旅行で注意すべき現地特有の規制と制度

チベットは中国の一部でありながら、他の地域とはまったく異なる“特殊ルール”が多く存在する場所です。

旅行者の自由が大幅に制限されることもあり、「中国国内の国内旅行」という感覚では決して通用しません。

ここでは、実際に旅行者が守らなければならない規則と、それにまつわる注意点を詳しく紹介します。

外国人は“チベット入域許可証”が必須となる

まず何よりも大前提として、外国人がチベットに入るには「チベット入域許可証(Tibet Travel Permit)」の取得が必要です。

これは中国ビザとは別物で、ラサをはじめとするチベット自治区のいかなる地域にも足を踏み入れることができるかどうかを決める、現地政府による事前審査制のパスです。

申請は個人で行うことはできず、中国政府に認可された現地の旅行会社を通して取得する必要があります。

この手続きには数日から2週間程度かかるため、出発の1か月以上前からツアー会社と連絡を取り、日程を固めておく必要があります。

許可証を持っていない場合、飛行機や列車にすら乗せてもらえません。

また、仮に許可証を持っていても、その範囲外の地域に立ち入ることはできません。

行動範囲は政府によりあらかじめ制限されており、“好きな場所に行ける旅”ではないということを忘れてはいけません。

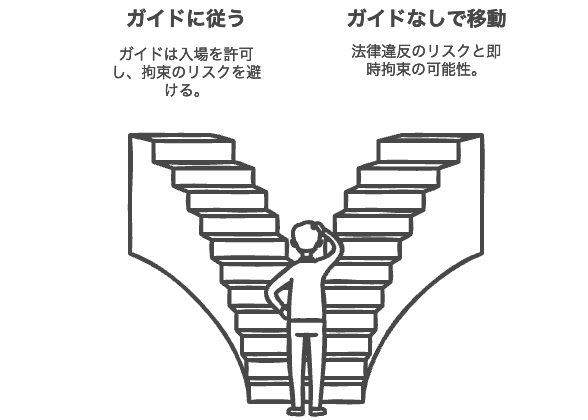

ガイド同行が義務化されており個人旅行は不可能

さらに特徴的なのが、チベットでは外国人の“個人旅行”が法律で禁じられているという点です。

つまり、入域許可証を取った上でも、ガイド(ツアーガイドまたは現地の監督者)を必ず同行させなければならないという制度が徹底されています。

「自由旅行ができないなら、旅の楽しみが半減する」と感じるかもしれませんが、現地ではガイドがいなければ入場できない施設や寺院も多数あります。

また、ガイドが不在の状態で個人で移動した場合、監視カメラや通報によりすぐに拘束対象となる可能性もあるため、勝手な行動は絶対に避けるべきです。

言い換えれば、「ガイドとの信頼関係が、その旅の快適さを大きく左右する」ということでもあります。

料金だけでなく、経験・語学・誠実さのバランスを見て、信頼できる旅行会社を選ぶことが非常に重要です。

写真撮影や取材行為に対する制限が非常に厳しい

もう一つ、チベットを旅するうえで注意が必要なのが、写真や動画の撮影に関する規制です。

とくに以下のような場所での撮影は、原則として禁止または制限がかかっています。

- 政府関連施設や公安(警察官)の姿

- 軍事施設やパトロール中の兵士

- 僧院内部の儀式や祈祷風景

- 地元民の肖像を無断で撮影する行為

- ダライ・ラマ関連の絵画や写真

これらを撮影すると、「スパイ行為」「政治的挑発」「取材目的」として処理されるリスクがあります。

実際、何も知らずにスマートフォンで撮影していた観光客が公安に囲まれ、カメラを没収されたり、事情聴取を受けた事例も報告されています。

また、ドローンによる空撮も原則禁止されており、空港で所持が見つかった時点で没収や入域拒否となることもあるため注意が必要です。

一見穏やかな景色の中にも、政治・宗教的な緊張感が存在しているということを忘れずに行動する必要があります。

女性・一般旅行者が現地で遭遇しやすいトラブル例

チベットの旅は、ただでさえ標高が高く、行動範囲や言動にも制限があるため、通常の海外旅行とはまったく異なる心構えが必要です。

特に、高地での体調不良、現地の監視体制との接触、インターネット環境の不自由さといった面では、多くの旅行者が戸惑いを感じるでしょう。

ここでは、旅の現場でよくあるリアルなトラブル例を3つに分けて紹介していきます。

高山病や体調不良による緊急搬送の可能性

チベットの最大の特徴のひとつが「標高の高さ」です。

ラサの街でさえ海抜3,600メートルを超えており、ネパールとの国境に近づくにつれて、5,000メートル級の高地が連続します。

そのため、現地に到着して数時間〜1日以内に頭痛・吐き気・動悸・呼吸困難といった高山病の症状が出る人も多く、症状によっては緊急搬送や酸素吸入が必要になるケースもあります。

特に女性や高齢者、体力に自信のない人は、十分に注意すべきポイントです。

また、到着後すぐに動き回らないこと、初日はなるべく安静にして体を慣らすことが最重要です。

さらに、高地では食欲が落ちたり、胃腸が弱りやすくなるため、慣れない現地料理でお腹を壊すケースも少なくありません。必ず、胃腸薬・解熱鎮痛薬・酸素ボンベなどを携帯し、事前に高山病に備えた医師のアドバイスを受けることをおすすめします。

思わぬ言動が治安部隊にマークされる可能性

チベットでは、前章でも触れたように外国人旅行者は常に監視下にあるという前提で行動する必要があります。

とくに気を付けるべきなのが、“何気ない行動”や“意図のない発言”が、当局にとっては重大な問題とみなされるリスクがあるということです。たとえば

僧侶と長時間会話している姿を見られた

ダライ・ラマの名前が書かれた持ち物や写真を持っていた

地元の若者に「この国の自由はどう思う?」などと聞いてしまった

これらは、旅行者にとってはただの会話でも、公安や地元警察に「不穏な意図がある」と判断される可能性があります。

また、「写真を撮っていただけ」「ネットで調べていただけ」といった行為でも、行動履歴や端末チェックを受けるケースが実際に報告されています。

言動に注意することはもちろん、自分の旅に“政治的な関心がない”ことを常に明確に示す姿勢が大切です。

通信環境が不安定でネット制限も多い

チベットでは、中国本土以上にインターネット制限が厳しく、通信そのものも不安定です。

Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagramなど、主要なアプリやサイトはすべてアクセスがブロックされています。

また、VPN(仮想ネットワーク)を使えば回避できるという話もありますが、現在のチベットではVPN使用そのものが違法とみなされるリスクもあり、注意が必要です。

さらに、ホテルやカフェなどのWi-Fiも回線が不安定で、動画視聴や長時間の通話には向きません。

情報収集をインターネットに頼りすぎるのではなく、旅行前に必要な地図・緊急連絡先・行程を紙で用意しておくことが安全策になります。

旅行中は「ネットがつながらなくて当然」「連絡が遅れても仕方ない」と割り切って、アナログな準備に頼ることがトラブル防止に直結します。

旅行者が誤解してはいけない「チベットの文化と宗教」

チベットの旅で多くの人が感動するのが、人々の深い信仰心と静謐な精神世界です。

街中を歩いていても、祈る人々、マニ車(経文が入った仏具)を回す老人、五体投地(地面に身体を投げ伏す祈りの姿勢)を行う信者など、日常に仏教が溶け込んでいる光景に多く出会うことでしょう。

しかし、その敬虔な宗教文化に対して観光的な感覚で接してしまうと、現地の人にとっては非常に無礼に映ることがあります。ここでは、特に誤解が起きやすい2つの文化的側面を解説します。

チベット仏教は信仰の中心であり観光資源ではない

チベット仏教は単なる文化遺産や建築物ではなく、人々の生活そのものであり、生きた信仰の中心です。

ラサにあるジョカン寺(大昭寺)やポタラ宮のような観光名所も、単なる“観光施設”ではなく、今も信者が集まり、日々祈りが捧げられている宗教的空間なのです。

観光客の中には、「美しい建築だから」「インスタ映えするから」といった感覚で写真を撮りまくったり、僧侶のそばでポーズを取って記念撮影をしたりする人もいますが、こうした行為は、多くの地元民にとって“信仰を侮辱する”非常に不快な行動となります。

また、仏像の前で背を向けて写真を撮る、帽子をかぶったまま堂内に入る、マニ車を逆方向に回すなど、無意識のうちにルール違反をしてしまうケースも珍しくありません。現地では、

寺院に入るときは帽子を取り、静かに振る舞う

写真撮影は禁止か許可が必要な場所が多い

僧侶や信者に無断で触れない、話しかけない

といった基本マナーを守ることが求められます。

信仰の場にお邪魔するという意識を持ち、観光より“敬意”を優先する姿勢が大切です。

“五体投地”など宗教行動を無遠慮に真似しないこと

チベットを訪れると、多くの信者が道路や寺院の前で「五体投地(ごたいとうち)」を行っている姿を目にします。

これは、仏に対して最大限の敬意と謙虚さを表す、チベット仏教における最も神聖な祈りの方法です。しかし観光客の中には、

「面白そうだからやってみたい」

「一緒に写真を撮ったらいい記念になりそう」

と、無邪気な感覚でこの行動を模倣しようとする人がいます。

これは現地の人々にとって非常にショックな行為であり、“信仰の冒涜”と受け取られる可能性が非常に高いです。

五体投地は、ただの動作ではなく、命を削って巡礼する人々にとっては魂のこもった祈りです。

その重みを理解せずに真似をすることは、信者の心を深く傷つけてしまうことにもつながります。

同様に、僧侶の袈裟を触ったり、仏具をお土産感覚で持ち帰ろうとする行為も絶対に避けましょう。

まとめ|危険だから行かない、ではなく「知って備えて行く」チベット旅行を

「チベット旅行は危険」という言葉を目にすると、つい避けたくなる気持ちになるかもしれません。

ですが実際には、“危険”というよりも“特別な配慮を要する旅”である、というのが本質です。

・入域許可証の取得

・ガイド同行の義務

・撮影制限や通信規制

・宗教行動への敬意

・高山病への対策

これらをしっかり理解し、準備することで、安全で穏やかな旅が可能になるのです。

何も知らずに行けば、ちょっとしたミスが重大なトラブルにつながることもあります。

でも、知っていれば未然に防げますし、その知識と意識が、現地の人との信頼関係にもつながっていきます。